自闭症学生遭劝退背后的政策空白,呼唤真实行动与关怀

自闭症学生在报道当天遭遇劝退问题,凸显出政策落实的困境,尽管有相关政策,但仅仅停留在纸面上的文字并不能真正保障特殊群体的权益,应加强对政策的执行力度,确保包括自闭症学生在内的特殊群体能够平等接受教育的权利,这不仅关乎教育公平,更是社会进步的体现。

评论员 李长需

受教育的权利,不该有群体之分。

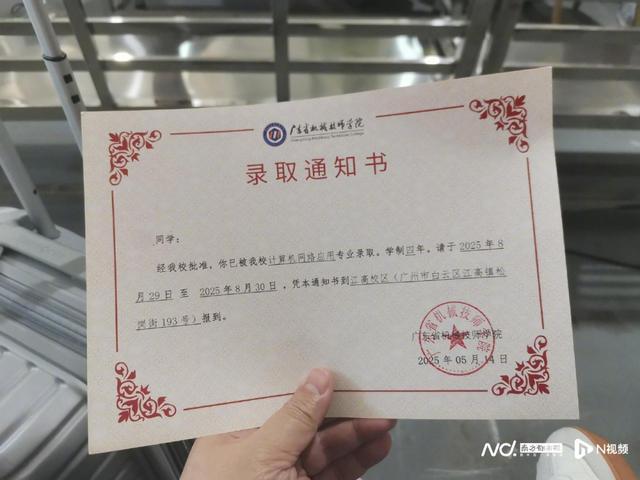

据澎湃新闻报道,19岁的李同学是自闭症患者,今年4月18日通过广东省残疾人联合会选拔、推荐,报考广东省机械技师学院并被录取,还收到了录取通知书。但8月30日开学报道时,校方相关人员在得知他是自闭症学生后,不为其办理入学手续。

当天,广东省机械技师学院宣传部负责人回应,学校确实下发了通知书,但该残疾人招生项目主要面向肢体和言语残疾学生,面试时校方老师对李同学患有自闭症并不知情。因担心对学校正常学生造成影响,建议其找其他合适的学校就读。

李同学的遭遇让人揪心。明明拿到了录取通知书,开学报道时却因为自闭症被拒之门外,理由竟是“担心影响正常学生”。这时候其他学校招生早就结束了,这不是明摆着把孩子往绝路上逼吗?

这恐怕并非是个案。此前,就发生过自闭症孩子被家长联名驱逐的事件。保障特殊群体的受教育权,这是法定权益。但当真正有特殊需求的孩子上门时,很多学校的第一反应就是推、拖、拒。李同学不是第一个,也不会是最后一个被这样对待的孩子。他手里明明有残联的推荐信和录取通知书,却因为一个自闭症的诊断就被全盘否定。这种简单粗暴的做法,既不合法,也不合情。

(图片来源:澎湃新闻)

梳理其中的问题,并不少。首先,政策执行存在选择性偏差。广东省残联招生项目虽以肢体、言语残疾学生为主,但校方将“为主”偷换成“排他”,实质上篡改了政策本意。其次,校方处理方式严重失范,无视李同学持有四级智力残疾证明、曾顺利完成普通小学到职高特教班学业的客观事实,面试时声称“未见残疾证”的说法,更与已发放三个月的录取通知书自相矛盾。最后,社会支持系统也要“接住”这些孩子。不能学校把门一关,整个教育体系就无应急承接机制。

要改变这种现状,必须从根子上解决问题。政策不能光写在纸上,得有人紧盯着执行;学校不能光说不收,得拿出专业评估;社会不能光喊口号,得建立完整的支持网络。

我国有自闭症患者超1000万人,其中12岁以下的儿童就有200多万人。这个群体的受教育权利不容忽视,他们更应该得到社会的包容。但真正的包容不是施舍,而是承认每个生命都有独特的价值。他们不是社会的负担,而是需要特别支持的个体,我们应该拿出一个完整的体系来支持他们。

李同学的遭遇应成为推动改变的契机,而不是重复的悲剧。

还没有评论,来说两句吧...